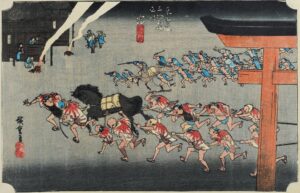

こんにちは〜今回はこちら。東海道五十三次の最終宿場「大津宿」。

江戸から京都に向かう旅人たちが、最後に一息ついた場所であり、同時に京都の玄関口として重要な役割を果たしてきました。今も町を歩けば、琵琶湖の青さと、数々の史跡が語る歴史の重みを感じることができます。今回は実際に歩きながら撮影したスポットを紹介しつつ、大津宿の魅力を深掘りしていきます。

大津宿とは?

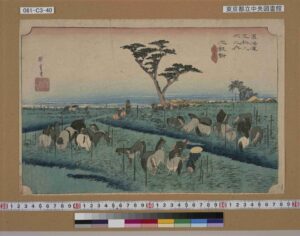

大津宿は東海道五十三次の五十三番目、つまり最後の宿場町です。京都・三条大橋まであと一里という位置にあり、宿場としての機能に加え、湖上交通の拠点でもありました。江戸時代、大津は「湖上の港町」として米や物資の集積地となり、琵琶湖の舟運と東海道の街道が交わる場所として栄えました。

当時の記録では、大津宿には本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠は70軒以上が並び、参勤交代の大名や伊勢参りの庶民たちで大いに賑わったそうです。今も町並みに往時の名残を見つけられるのは、この土地の歴史がいかに濃厚かを物語っています。

「草津宿」もそうでしたが古い建物の残る街並みでめちゃくちゃかっこよかったです〜

大津宿本陣跡

大名や公家が宿泊した「本陣」。現在は跡地に石碑が残されています。ここは宿場町の象徴ともいえる場所で、旅籠よりも格式高く、将軍の使者や大名行列が利用しました。

建物そのものは残っていませんが、周囲を歩けば「ここにかつて大名が泊まったのか」と歴史を想像でき、ちょっとタイムスリップした気分になります。

でも建てられているのがこの石碑だけだと、ちょっと寂しいですね💦

大津城跡の石碑

大津にはかつて大津城がありました。築城は豊臣秀吉の命によるもので、関ヶ原の戦い前夜には西軍と東軍の戦略に揺れる舞台ともなりました。現在は城は残っていませんが、石碑でその存在を知ることができます。

おそらく復興したものだと思いますが、しかし立派な石垣ですよね〜

琵琶湖の水運を押さえるために築かれた城で、大津の交通と軍事の要衝としての重要性を物語っています。

逢坂山関所

京から東に進み大津宿に入る手前にあったのが「逢坂山関所」。ここは東海道の交通を取り締まる要所で、古代から関が置かれていた歴史ある場所です。平安時代には歌枕としても詠まれ、蝉丸の歌や「これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関」で有名ですね。

江戸時代の関所は幕府直轄で、通行手形の確認や女性の出国(出女)取り締まりなどが行われました。今は石碑や説明板が整備され、ここが交通と文化の交差点だったことを実感できます。

この関所に行くために大津駅周辺で自転車を借りました。暑い夏の日だったのでもう汗ダクダクになりました。

交通量の多い箇所になるので車でも自転車でも行かれる際は気をつけてくださいね〜

この坂道を汗だくになりながら登りました笑

関蝉丸神社(下社・上社)

逢坂山にゆかりの深い人物といえば、盲目の琵琶法師として知られる蝉丸。その霊を祀るのが「関蝉丸神社」です。下社と上社の二つがあり、どちらも静かな雰囲気に包まれています。

ただ下社の方は踏切の向こうにあるので電車に気をつけてください。ってか何でこんな所に電車を通したんや〜!と思わずにはいられません笑

↓関蝉丸神社下社。いや、おかしいやろ笑

蝉丸は平安時代の人物で、琵琶の名手であると同時に歌人としても知られ、『百人一首』には「これやこの…」の歌が収められています。芸能の神としても信仰を集め、今も音楽や芸能関係者がお参りに訪れるそうです。

神社の境内はこぢんまりしていますが、歴史好きや文学好きには見逃せないスポット。

↓関蝉丸神社上社。階段がキツっかった〜

露国皇太子遭難之地(大津事件)

大津の歴史を語るうえで外せないのが「大津事件」。これは1891年(明治24年)、ロシア皇太子ニコライ(のちの皇帝ニコライ2世)が訪日中、大津で巡査の津田三蔵に襲撃され負傷した事件です。

事件は国際問題に発展しましたが、注目すべきは司法が独立性を守った点。当時、政府はロシアへの配慮から「死刑」を望みましたが、大審院長・児島惟謙らが法に基づき「無期徒刑」を適用。これにより、日本の司法が政治圧力に屈しなかった象徴的な事件となりました。

現地には石碑が立ち、説明板で当時の経緯が紹介されています。日本近代史において重要な意味を持つ出来事を、この大津の地で振り返ることができます。

琵琶湖第1疏水

大津と京都を結ぶ「琵琶湖疏水」は、明治期の一大プロジェクト。第1疏水は琵琶湖から京都へ水を引き、発電や舟運、上水道に利用されました。今も取水口は残っており、土木遺産としてその姿を見ることができます。

この事業によって京都は近代都市へと大きく飛躍し、その出発点が大津にあったことを考えると、歴史のつながりを感じずにはいられません。

三島宿も水が街の中を流れていてすごく癒されましたが、こちらの疏水も同じく憩いのスポットになっています。桜の時期とか凄そう。

真宗大谷派大津別院

「真宗大谷派大津別院」。浄土真宗の別院で、大きな本堂と落ち着いた佇まいが特徴です。宿場町の中心近くにあり、当時の旅人や町人たちの信仰の場であったことが想像できます。

お寺は今も地域の人々に親しまれており、宿場の文化的な基盤を感じさせてくれます。

義仲寺 ― 木曾義仲と芭蕉

大津宿の中でも特に訪れてほしいのが「義仲寺」。木曽義仲を弔うために建てられたお寺です。義仲は源頼朝・義経と並ぶ源平合戦の英雄で、平家を都から追い出した立役者のひとりですが、やがて義経に討たれる運命をたどります。その義仲を慕った女性・巴御前の伝説も有名ですね。

義仲寺は、そんな義仲を供養する寺として栄え、後には俳聖・松尾芭蕉もこの地に深く心を寄せました。芭蕉は最期の地をここに選び、遺骸は義仲の墓の横に葬られています。境内には芭蕉の句碑が点在し、文学と武士の歴史が同じ場所で息づいているのです。

義仲寺を歩いていると、歴史の大きなうねりの中で散った英雄と、言葉で永遠を求めた俳人の魂が同居しているような、不思議な静けさに包まれます。大津宿に来たなら、絶対に外せないスポットです。

琵琶湖と大津宿

大津宿を理解するには、琵琶湖の存在を抜きには語れません。東海道を往来する人々だけでなく、琵琶湖を利用した物流や旅もこの地に集まりました。江戸時代、米や特産物は琵琶湖の舟で運ばれ、大津で陸路に載せ替えられて京都や大阪へと送られました。

つまり、大津は湖上交通と街道交通の結節点。単なる宿場以上の役割を果たし、経済・文化の交流拠点として発展したのです。今も湖岸に立つと、旅人たちが舟で到着し、荷を担いで宿場へ向かった姿が目に浮かびます。

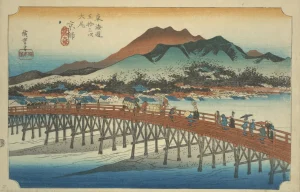

まとめ ― 京都への最後の宿場

大津宿は「京都に入る前の最後の宿場」として、多くの旅人にとって印象深い場所だったはずです。逢坂山を越え、蝉丸の歌に思いを馳せ、本陣に宿泊し、琵琶湖を横目に京都を目指す…。そんな旅の情景を、現代の私たちも追体験できます。

義仲寺や大津事件の地など、歴史を動かした舞台も点在しており、単なる通過点ではなく「日本の歴史の縮図」が詰まった場所。それが大津宿の魅力だと感じました。

歩いてみると、宿場町の名残と琵琶湖の広がり、そして数々の史跡が一体となり、旅情あふれる時間を過ごせます。東海道をめぐるなら、ぜひじっくり時間をとって歩いてほしい宿場町です。