東海道五十三次の旅もいよいよ終盤。大津宿を過ぎると、目指すはゴールの「三条大橋」です。江戸を出て約490キロ、何十日も歩いた旅人たちが最後に辿り着くのがこの橋。実際に歩いてみると「もうすぐ京都!」というワクワク感と、「まだ峠あるんかい!」という現実の両方が味わえる区間です。

今回は山科から三条大橋までの道のりをぶらぶら歩きながら、残された史跡や道標を巡ってきました。昔の旅人の気分を想像しつつ、今の街並みと重ねて楽しめるルートです。

山科の入り口 ― 徳林寺と山科疏水

大津宿を抜けて京都方面へ向かうと、まずは山科エリアに入ります。ここにある「徳林寺」は、大きなお寺ではありませんが、東海道沿いに残る落ち着いたお寺。山門をくぐると静けさに包まれていて、ちょっと旅の途中に休みたくなる雰囲気があります。

昔の旅人も、こうした寺に立ち寄っては手を合わせたり、水を分けてもらったりしていたのかもしれません。観光名所というより「地域に根ざしたお寺」なので、かえって旅のリアリティを感じられる場所です。

そして山科といえばやっぱり「山科疏水」。琵琶湖疏水の支線で、明治時代に京都と滋賀を結んだ大事な水路です。レンガ造りのトンネルや石造りの水路橋など、近代建築の風情を味わえるポイント。春は桜並木が美しく、季節を選んで歩くと一層楽しめます。江戸時代の旅人はまだ知らなかった近代の風景ですが、いま歩く私たちにとっては「歴史のつながり」を感じられる場所です。大津でも疏水に行きましたが、やはり水の音は癒される〜

日ノ岡峠 ― 東海道最後の峠道

さて、ここから「日ノ岡峠」へ。旧東海道の名残を色濃く感じるエリアです。小高い山道を抜けると、道端に「旧東海道 日ノ岡の峠道」の石標が立っています。旅人にとって道標はまさに道しるべであり、安心感そのもの。現代の私たちが見るとちょっと素朴に見えますが、当時の人々にはGPSより頼もしい存在だったのかもしれません。

しかしこの峠道がキツかった〜。自転車をレンタルして行ったのですが、翌日は筋肉痛でパンパンになりました。

・・・道も狭いし💦

熱中症予防にカリカリ梅

うんま〜い

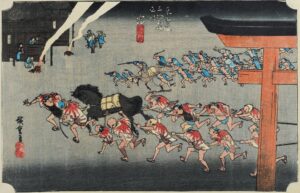

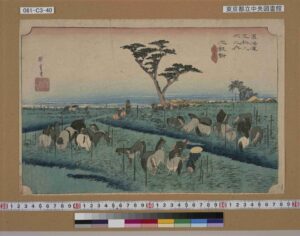

そんなハードな峠をさらに進むと「日岡峠人馬道碑」。これは人や馬が通った道を記念する石碑で、交通の歴史を物語っています。「人馬道」という響きがなんとも東海道らしいですよね。大八車を引く人、荷を背負う馬、そして歩く旅人たち。ここで立ち止まると、そんな往来の姿が頭の中に浮かんできます。

粟田口あたり ― 光と影が同居する京都の入口

日ノ岡峠を抜けると、いよいよ京都の街が近づいてきます。ここからは「粟田口」エリア。昔は京都の東の玄関口だったところで、歴史的にはちょっと重たい場所でもあります。

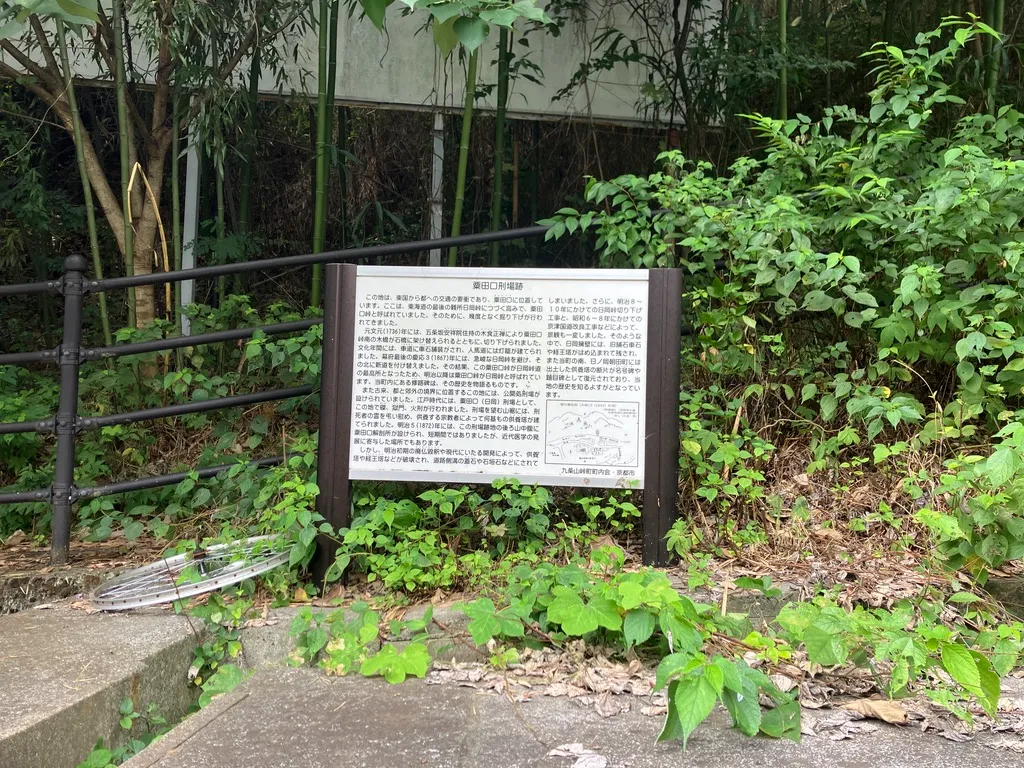

まず有名なのが「粟田口刑場跡」。江戸時代には処刑場が置かれていた場所で、旅人もここを通りながら複雑な気持ちになったんじゃないでしょうか。今は碑が立っているだけですが、「ここを越えれば京の都」という明るさと、刑場の陰のコントラストが東海道らしいなと思います。

すぐ近くには「佛光寺本廟」。大きなお寺というよりは静かな佇まいで、歩き疲れたときに少し寄ってみると気持ちが落ち着きます。

ここまで来た時にはもうTシャツが絞れるくらい汗ダクだったので、こちらで少し涼んでいきました笑

そして忘れちゃいけない「粟田神社」。小高い場所にある神社で、旅の安全を祈った人も多かったはず。実は僕は知らなかったのですが、いまでも「刀剣の神様」として知られていて、刀剣ファンの聖地になっているみたいです。

だからかな〜、外国人とか割といたな〜

龍馬とお龍、そして光秀

そして粟田口周辺には、歴史好きにはたまらないスポットが点在しています。

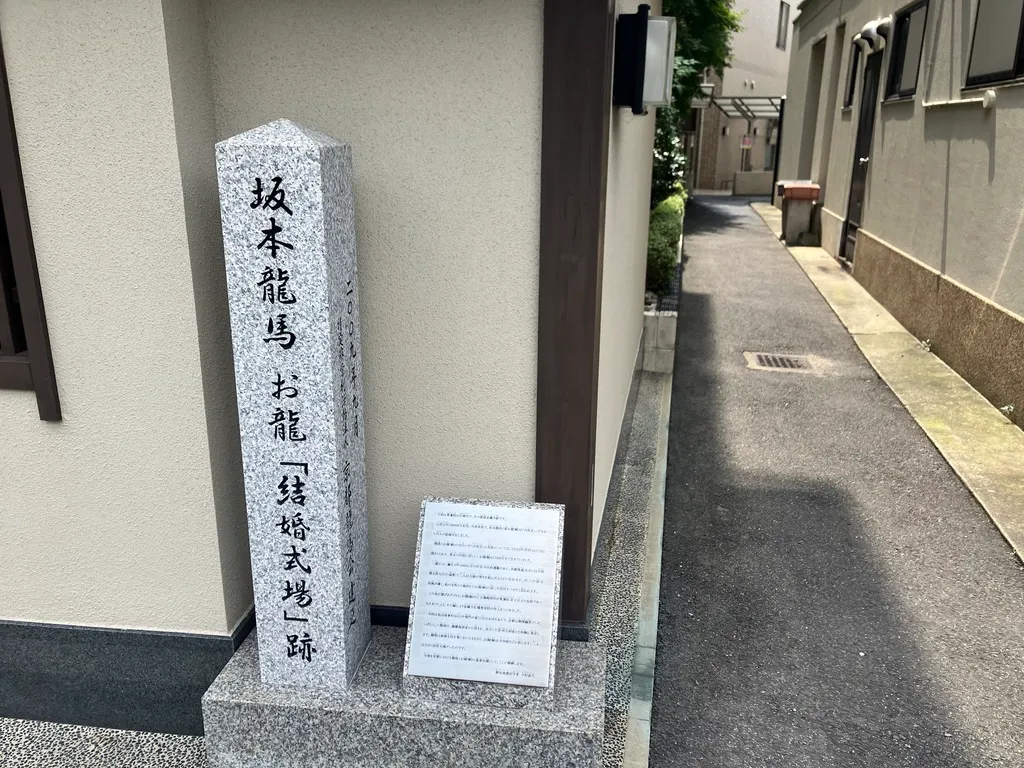

一つは「坂本龍馬とお龍の結婚式場跡」。龍馬とお龍がここで式を挙げて、日本初ともいわれる新婚旅行へ旅立ったんですね。史跡の前に立つと、ふたりがここで笑顔を見せていたのかな、と想像が膨らみます。

もう一つは「明智光秀の塚」。本能寺の変で敗れた光秀を弔ったと伝わる塚で、歴史の影の部分を感じさせます。龍馬とお龍の幸せなエピソードのすぐ近くに、光秀の悲しい結末がある。京都らしい、歴史の明暗が同居したエリアです。

歴史に疎い僕でも明智光秀は知っていますから、ちょっとテンション上がりましたね笑。

三条通に出る ― 白川橋と平安神宮

街中に入ってくると、三条通に合流します。ここにあるのが「三条通白川橋道標」。道標ってシンプルなんですけど、昔の人たちが「これを頼りに歩いたんだな」と思うとグッときます。

そしてちょっと寄り道ですが、「平安神宮」にも足を伸ばしてみました。しかしこれはデカい‼️

朱色の大きな鳥居がドーンと見えて、東海道の旅の終盤に現れる景色としては迫力満点。明治に造られた神社なので江戸の旅人はまだ知らない存在なんですが、現代の私たちが歩くと「京都に来た!」と強く実感できるランドマークですね。

ゴールの三条大橋 ― 旅人の夢の場所

そして、ついに「三条大橋」へ到着。五十三次の最後を飾る橋です。今も立派に架かっていて、鴨川を渡るその姿はまさに京都の象徴。橋のたもとには「弥次さん、喜多さん像」があって、旅のゴールをユーモラスに演出してくれています。

江戸時代の旅人は、この橋を渡ったときどんな気持ちだったんでしょう。やっと京に着いた喜び、長旅を終えた安堵感、それとも「さあ江戸に帰らなきゃ」という切なさ? 現代の僕らがここに立つと、そんな昔の人の気持ちに少しだけ寄り添える気がします。

・・・しかし京都は外国人の観光客だらけでちょっと歩くだけでどっと疲れるわ・・・

まとめ

大津宿から三条大橋までの道のりは、東海道のラストにふさわしい、歴史と景色がぎゅっと詰まった区間でした。

山科で近代の疏水を眺め、日ノ岡峠で旅の苦労を実感し、粟田口で光と影の歴史に触れる。そして最後に三条大橋でゴール。歩いてみると(自転車ですが笑)、単なる「終点」ではなく、むしろ東海道のハイライトのひとつに思えてきます。

江戸時代の旅人も、きっと胸いっぱいの思いでこの橋を渡ったんじゃないでしょうか。現代を歩く私たちも、その気分をほんの少し味わえる道のりでした。