こんにちは〜今回は名古屋市緑区にある東海道「鳴海宿」。

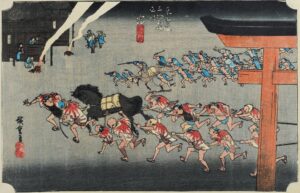

東海道五十三次の40番目の宿場で、江戸から京都へ向かう旅人が“もうすぐ宮宿だな〜”なんて思いながら休んだ場所です。

実際に歩いてみるとわかるんですが、鳴海って“都会のすぐそばなのに歴史の空気がふっと漂う”みたいな、ちょっと不思議で心地いいエリアなんですよ。静かすぎず、かといって現代的な建物に全部飲まれてるわけでもなく、宿場町の面影がじんわり残っている。そんな絶妙なバランスのまちです。

この記事では、鳴海宿の概要と歴史をざっくり紹介しつつ、実際に訪れたときに見どころになるスポットをゆるっと説明していきます。最後には、すぐ隣の有松地区 ― こちらは「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されているエリア ― もあわせて紹介します。鳴海と有松の東海道散策をセットでまとめてどうぞ。

鳴海宿ってどんなところ?

鳴海宿は、江戸時代にはちょうど“尾張の入り口”みたいな立ち位置で、周辺には古い社寺や城跡も多い歴史濃厚スポットだったみたいです。東海道沿いには旅籠や茶屋がずらっと並んで、旅人たちが休んだり、荷物の乗り換えをしたり、街道を行き交う人の流れでにぎわっていたそうです。

宿場町って、一軒一軒の建物だけじゃなくて “空気” が独特ですよね。鳴海宿も例外じゃなく、坂があったり、道幅がちょっと狭かったり、そのまま歩くだけで「昔の旅ってこんな感じだったのかな?」と想像できる雰囲気があります。

まぁ、僕も東海道の宿場を訪れ始めた時はたいして何も感じませんでしたが💦

だんだんと宿場町の雰囲気を楽しめるようになりました笑

少しだけ歴史の話を

鳴海宿の名前は、平安時代の書物にも出てくるみたいです。

宿場として本格的に整備されたのは江戸時代の初期で、尾張徳川家がここを重要な街道の要所として扱ったことから、町は徐々に大きくなっていきます。

このあたりは戦国時代にもけっこう動きがあって、実は「鳴海城」という城がありました。桶狭間の戦いのときにも関わりが深い場所で、歴史ファンにとってはちょっと“おっ”となるエリアでもあります。

江戸の旅人にとって鳴海宿は、“次の宮宿まであと少し”という立地。その距離感もあって、宿場としてほどよく繁栄したと言われています。現代の感覚でいえば、“高速のサービスエリアの手前にある落ち着いた町”みたいな感じかもしれません。

鳴海宿で立ち寄りたいスポット

成海神社旧社地

現在の成海神社は少し離れた場所にありますが、もともとこの旧社地が古い鎮座地。

↓現在の成海神社

“ここにあったんだ” とわかるだけで歴史の層を感じます。規模は大きくないけど、街道を歩いていてふと立ち止まりたくなる静かなスポット。

復元鳴海宿高札場

江戸時代の“お知らせ掲示板”みたいな役割の高札が復元されていて、宿場の雰囲気を一気に想像しやすくなる場所です。

当時の法令や禁制がここに貼り出されていたんだな〜と考えると、ちょっとしたタイムスリップ感があります。

高札場は東海道の宿場町を歩いてみるとちょいちょい見かけますね。

鳴海城跡

戦国時代に存在した「鳴海城」の跡。織田信長が攻めた城として知られ、今は公園として整備されています。

“城跡”って石垣が残っているかどうかに目が行きがちですが、ここは地形そのものが語るタイプ。とてもここに城があったなんて信じられないくらい長閑です。

なんか上の写真、光が良い感じですね。宇宙人が降りてきそう笑

鳴海宿本陣跡

宿場の中心施設である本陣の跡。建物自体は現存していませんが、案内板があり当時の位置関係がわかります。

旅の要所だったことを実感できるので、鳴海宿散策ではとりあえずチェックしておきたい場所。・・・しかし寂しいですね。

「有松」重要伝統的建造物群保存地区

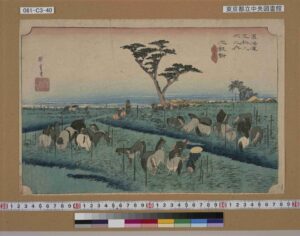

鳴海宿から東海道をそのまま歩いていくと、雰囲気がぐっと変わるエリアに入ります。それが「有松」。

ここは“鳴海の相棒”みたいな存在で、江戸時代に絞りの産業で一気に栄えた町らしいです。

そして現在、有松地区は国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されています。

並んでいる建物を眺めるだけで、「おお…これは江戸のままだ…」と感じるほど町並みの保存度が高いんです。壁の色、屋根の角度、軒の低さ。全部が“当時の空気感”を丁寧に残しています。いやぁ、好きだわこの感じ〜

観光地っぽくなりすぎてないのもポイントで、歩いていると普通に地元の方の生活の気配も感じられて、そのバランスがまた良いんですよね。

有松・鳴海絞会館

有松といえば「有松絞り」。・・・すいません、僕は知りませんでした。

ここはその文化と技術を体験的に知ることができる施設です。絞りの歴史を展示で見たり、実際に工程を体験できたり、職人さんの技を間近で見られたりします。

なにやら2回で体験教室が開かれているみたいです。僕はいつも通り時間がない身なので、店内をぐるっと見てきました。

有松絞りは、“布をどうやってこんな表情にするの!?” と驚く手仕事の連続。旅の思い出として小物を買うのも楽しいですよ。

井桁屋(服部家住宅)

江戸後期に建てられた町屋で、現在は国の重要文化財。

有松の伝統的な町並みを象徴するような建物で、黒い焼杉の外壁や、細部の意匠がとても美しいです。

外から見るだけでも“これぞ有松”という佇まい。歴史的建造物が好きな人なら、ここは絶対に押さえておきたいポイント。

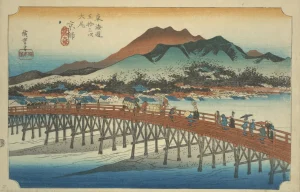

鳴海と有松 ― 同じ道でつながった“ふたつの時間”

鳴海宿は、宿場町として旅人を迎えてきた歴史があり、有松は、街道沿いでありながら独自の産業文化を育ててきた町。

鳴海宿はもう少し色々と東海道の足跡が残っているのかなぁ〜と思っていたんですが、ほんのりと残っている印象ですね。

方や有松は全く期待していなくて、足を運んでみてビックリ。めちゃくちゃ良いですよ〜。いや、鳴海も良いですよ💦

「鳴海」「有松」この二つをセットで歩くと、東海道の魅力が一気に深まりそうな気がします。