こんにちは〜

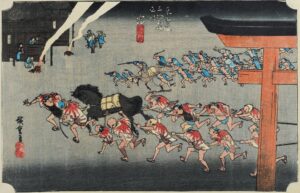

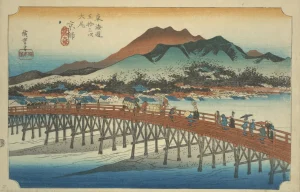

突然ですが「東海道って、昔の人はどうやって大井川を渡ってたんだろう?」って思ったことありませんか?江戸時代は橋も船もなくて、人の力で川を渡る“川越し”が当たり前。そんな川の西側にあったのが今回の舞台、金谷宿です。

今回はその金谷宿をぶらぶら歩いて、仲田源蔵翁像や旧川越し場跡、日本左衛門首塚、宅円庵、本陣や脇本陣跡など、気になる史跡をいろいろ巡ってきました。写真も撮ってきたので、「へぇ、こんなのあるんだ!」って思ってもらえるような話をゆるっと紹介していきます。

金谷宿とは?

金谷宿は、江戸の日本橋から数えて第25番目の東海道の宿場町。現在の静岡県島田市金谷にあり、遠江国の東端に位置します 。東に大井川、西に小夜の中山峠という難所に挟まれていたため旅人にとって重要な宿場でした。川越しができないときは旅客が足止めされ、まるで江戸のような賑わいが生まれたこともありました。

木賃宿や旅籠の数が多く、本陣3軒、脇本陣1軒、旅籠51軒を擁し、川越し施設や人馬も多数常備されていました

大井川と金谷宿の関係

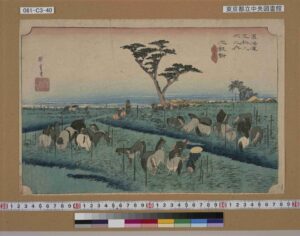

江戸時代には大井川に橋はなく、金谷と島田を結ぶ「川越し」が重要な交通手段でした。川留めの際は旅人が多数押し寄せ、賑わいをみせたといいます。

金谷方の川越し場跡(現在は「水神公園」)は薄れてはいるものの、その跡地には案内板や仲田源蔵像など、歴史を伝える痕跡が残っています

仲田源蔵翁:義人として

仲田源蔵は、天保12年(1841)に金谷宿で生まれた醤油屋の三代目。川越制度が廃止された明治3年(1870)、金谷・島田合わせて1200人が職を失ったことに心を痛め、自らの私財を投じて救済に尽力しました。

代表者として窮状を嘆願しますが権力側に却下され、それでも諦めず明治政府への直訴を決意。捕らえられ拷問を受けながらも、その熱意が功を奏し、開墾地(300 ha)と資金(1戸10両)が下賜され、100人を率いて牧之原台地に入植し、大茶園の基盤を築きました。

仲田源蔵翁像

東関紀行の大井川和歌

さらに、大井川に木橋を架けるという壮大なプロジェクトにも着手し、明治16年には長さ約1,300 mの木橋が完成。その功績により「義人」として尊ばれました。

点在する史跡

ここからは実際に歩いて見てきた、上記以外の現存する史跡を紹介して行きます。

日本左衛門首塚・宅円庵

泥棒と伝えられる「日本左衛門」の首塚があり、愛人が首をここに葬ったとの伝説が残ります。現在は宅円庵という形で保存されています。

本陣跡(山田屋・柏屋)/脇本陣跡(角屋)

佐塚屋本陣跡(書店が現在)や柏屋本陣跡、脇本陣跡など、宿場の中心として機能した建物の跡地が点在し、町の歴史をしのばせます。

柏屋本陣跡

角屋脇本陣跡

まとめ

今回は、東海道の宿場町・金谷宿を歩いてみました。遠江国のいちばん東端にあって、すぐ目の前には大井川、その向こうには駿河国の島田宿。川を渡る“川越し”のために旅人が集まり、賑わいを見せた宿場だったんですね。

実際に歩いてみると、仲田源蔵翁像や川越し場跡、日本左衛門首塚、宅円庵、本陣や脇本陣跡など、歴史を感じさせるスポットがあちこちに残っていて面白い!源蔵翁の話を知ると、この町の人々がどれだけ川と向き合い、生活していたかがちょっと見えてきます。

「東海道って歩いてみると、昔の人の知恵やドラマがそこら中に転がってるんだなぁ」と感じる散策になりました。次に島田側から川を眺めてみるのも面白そうです。