東海道の宿場町といえば、箱根や大津を思い浮かべる人が多いかもしれません。でも、実はその中でもちょっと特別な立ち位置にあるのが「草津宿」。なぜかというと、ここは中山道と交わる“追分”があるからなんですね。つまり、江戸時代の旅人にとっては「東海道で京へ行くか、中山道で信州を経て江戸に戻るか」という分岐点だったみたいです〜

追分とは街道の分岐点を意味する言葉であり、甲州街道と青梅街道の分岐である新宿追分や、中山道と北国街道の分岐である信濃追分など、各地に地名として残っている。

今回実際に歩いてみたのですが、町並みの雰囲気や残された史跡から、当時のにぎわいがふわっと想像できて、かなり面白い場所でした。ではさっそく、草津宿をぶらり散策してみましょう。

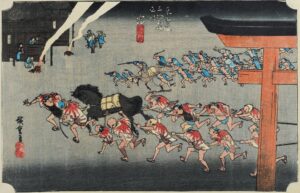

↓草津宿の町並み。カッコイイ〜。こういう古い建物は残ってるの良いよね〜

草津宿ってどんな宿場?

草津宿は東海道五十三次の52番目。東海道のほぼ終点に近い場所にあって、さらに中山道と合流する大事な宿場町でした。東海道を旅してきた人たちが「いよいよ京だ!」と胸を高鳴らせたのもここなら、中山道を歩んできた人にとっては「もうすぐゴールだ」という気持ちになった宿場だったはずです。

宿場には本陣や脇本陣、旅籠がたくさん並び、茶屋や商家もあって大いににぎわったそう。特に「追分」があったことから人の往来が激しく、情報や文化が集まる拠点でもありました。現代の交通でいえば、大きなジャンクション的なイメージでしょうか。

実際に歩いてみると何となく、そういうプライドみたいなモノを街から感じました。

・・・多分💦

宿場を歩いてみた

覚善寺と「大路井道標」

まず訪れたのは、覚善寺にある「東海道草津宿 大路井道標」。この道標、見た目は石碑なのですが、旅人にとってはかなり重要な“道しるべ”。「右 東海道」「左 中山道」みたいに案内が彫られていて、今でもはっきり読めます。当時の旅人もここで進む道を確認していたんだろうなと考えると、なんだか胸が熱くなりますね。

草津宿本陣

次は「草津宿本陣」。これは必見です。今も建物が残っていて、内部を見学できる貴重な本陣。大名や公家が宿泊した格式の高い宿泊施設で、部屋ごとに使い分けがされていたり、庭も手入れされていて雰囲気が抜群。当時の旅の緊張感や豪華さがしっかり伝わってきます。可愛いバス停もあるのでアクセスも良さそうですね〜

・・・必見と言いながら時間がなく僕は見れませんでした😭

誰かみてきてください〜

脇本陣大黒屋跡と田中九蔵家址

本陣のすぐ近くには「草津宿脇本陣大黒屋跡」や「草津宿本陣田中九蔵家址」の碑が残っています。建物そのものは失われていますが、ここに脇本陣や本陣が並んでいたのか、と想像しながら歩くのもまた楽しいポイント。草津宿は宿場としての規模も大きかったことが伝わります。

草津宿街道交流館

散策の途中に立ち寄りたいのが「草津宿街道交流館」。ここには草津宿に関する展示があり、旅人の暮らしや宿場の役割を詳しく知ることができます。当時の資料や模型もあって、街道歩きに興味がある人ならかなり楽しめる場所です。

実際に史跡を歩いたあとにここに入ると、「あ、さっき見た道標はこういう意味だったのか!」と理解が深まって面白いですよ。

追分と立木神社周辺

草津宿のハイライトといえばやっぱり「追分」。ここで東海道と中山道が分岐します。残されている「旧東海道中山道追分道標」は、旅人がどちらに進むかを決めた重要なポイント。今もその場所に立つと「ここから信州へ抜けるか、京に向かうか…」と旅の分かれ道を実感できます。

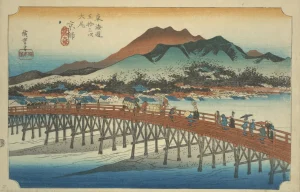

そして「旧東海道中山道追分道標」が建立されているのが「立木神社」。朱色の鳥居が印象的で、参道を抜けると大きな御神木や立派な拝殿が出迎えてくれます。創建は古く、旅の安全や厄除けの神様として地元の人や旅人に親しまれてきました。江戸時代の旅人も東海道か中山道かを選ぶ前にここで手を合わせたんだろうなと想像すると、ちょっと感慨深いです。境内は緑に囲まれて静かで、8月後半の猛暑の中を歩き回って汗だくになった身としてはサイコーのひと休みできる場所でした。

また「小野秀雄翁生誕の地碑」なんて碑もあり、歴史好きなら見逃せません。

小野秀雄は日本初の新聞発達史を出版し日本新聞学会創立に尽力しました。新聞学の基礎を確立した人です。

周辺の見どころ

草津宿周辺には歴史以外の楽しみもあります。

古川酒造

ここは本当に素敵な建物でした。googleマップで見ただけじゃ分からないですよ〜

矢倉稲荷神社

地元の人に大切にされている小さな神社。宿場の人々が信仰してきた歴史を感じます。

こうしたスポットを合わせて巡ると、単なる史跡歩き以上に草津の魅力を感じられますね。

まとめ

草津宿は、東海道五十三次の中でも特に重要な宿場町。東海道と中山道が交わる“追分”という地の利によって栄え、今も本陣や道標、神社や酒蔵が残っています。実際に歩いてみると、ただの歴史的な知識じゃなくて「ここで旅人が悩み、休み、そしてまた歩き出した」という息づかいを感じられるのが魅力。

東海道の宿場町を巡っている人はもちろん、「街道歩きに挑戦してみたい!」という人にとっても、草津宿はおすすめのスポットです。ぜひ実際に歩いて、江戸時代の旅の空気を体感してみてください。