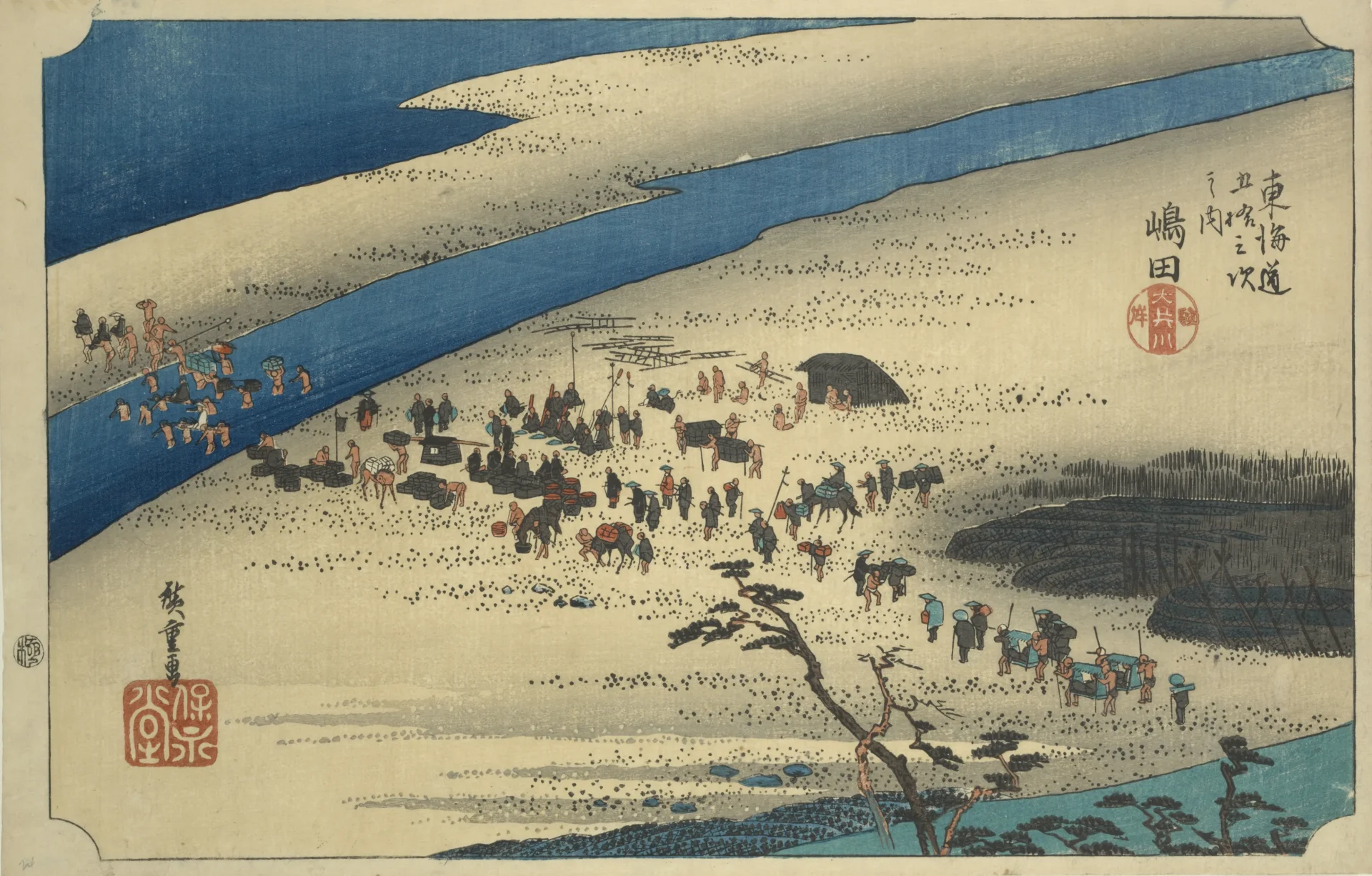

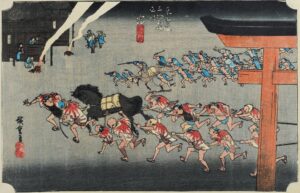

今回は「箱根八里は馬でも越すが 越すに越されぬ 大井川」と謳われたほど雄大な大井川を有する、東海道の中でも難所と言われた島田宿に行ってきました〜。

島田宿

東海道の23番目の宿場で、現在の静岡県島田市になります。大井川上流から切り出された木材を集める場所として発展したみたいです。

そして雄大な大井川を超えるための川越し宿場は「島田宿大井川川越遺跡」として国の史跡となっています。

小江戸のような風情がありタイムスリップしたかのようでした。

島田宿一里塚

こちらの一里塚は江戸から数えて52番目の一里塚です。一里塚とは他の記事でも何度か説明していますが、街道に1里(約4km)ごとに築かれた塚のことを言います。目安や休憩場所として使われたようですね。

一里塚(いちりづか)は、江戸の日本橋を起点として、主要な街道の側に1里(約3.927キロメートル)毎に設置された塚(土盛り)である。多くは塚の上にエノキやマツが植えられ、街道を往来する旅人の道標となった[1]。

1里が約4kmなので東京から島田は208kmということになります。調べてみてください!本当に208kmと表示されますよ。

問屋場跡

他の宿場にももちろんある「問屋場跡」は宿場の中心となる施設である問屋場のことですね。荷物運搬や通信、宿泊の手配などを行なっていました。

刀匠島田顕彰碑

島田は刀鍛冶が盛んだったみたいですね。戦国時代には今川、武田、北条家などにも刀剣を供給していたみたいです。中でも島田三傑と呼ばれた刀工が義助、助宗、広助だったみたいです。こちらの記念碑には「義助作」の銘入り刀が設置されています。

島田鍛冶は、室町時代から江戸時代にかけて、東海道島田宿周辺に居住していた刀鍛冶集団で、室町時代から江戸時代まで約450年にわたって刀を作り続けました。江戸時代に五軒の島田鍛冶が軒を連ねていた場所に碑が設置されました。現在の場所は復元場所で、以前は旧ジャスコ跡地にありました。顕彰碑は1986年に島田市が建立し、2013年に旧ジャスコの解体に伴って撤去され、約四年ぶりに現在の場所に復元されました。

また記念碑の隣には島田宿のイラストでの案内板もあります。助かりますね〜

本陣跡

宿場町で大名などの身分の高い者が泊まったのが本陣と言われますが、こちらは島田宿の本陣跡とされる場所。当時の面影は残念ながら残っていませんが、通りは綺麗に整備されおしゃれストリートになっています。

・・・・おしゃれストリートって、昭和のおっさんですね笑

御陣屋跡

「御陣屋跡」は大名や代官が居住していた屋敷や役所跡のことを指します。ちょうど本陣跡のおしゃれストリートのすぐ北に位置します。現在は石碑と説明板が残っているパーキングになっています。

御陣屋稲荷神社

本陣跡のおしゃれストリートを北上して御陣屋跡をさらに進んだところにひっそりとある神社です。小振りながら手前に小川があったりして割としっかりした神社ですね。一休みにどうぞ。

島田宿上本陣村松家跡

こちらは上本陣だった村松家の跡です。残念ながら面影はなく石碑があるのみで、今はホテルが建っています。

そして石碑が小っさ‼️

大井神社

今回の島田宿の散策で見応えあったなぁ〜と思えたのが、こちらの大井神社と川越遺跡でした。

いや、他が良くないという意味ではないのですが、、、正直な感想です。

島田宿らしい、と言うとおかしいですが、大井川の水害がないことを願って建立された、1100年以上の歴史を誇る格式高い神社みたいですよ。

大井川川越遺跡

国指定史跡である大井川川越遺跡は大井川にほど近いところにあります。一歩足を踏み入れたらタイムスリップしたかのような通りになっています。

遺跡の復元も分かりやすくしっかりとされているのが印象的でした。

旧東海道 大井川 川会所

こちらは大井川を渡るための川札を購入する場所だったみたいです。

今も昔も、何をするでもお金ですね〜涙

島田市博物館

川越遺跡から大井川の方へ進むと島田市博物館が見えてきます。良い場所にありますね〜

博物館のすぐそばには「大井輦台越しモニュメント」もあります。

そしてすぐそばには大井川〜〜

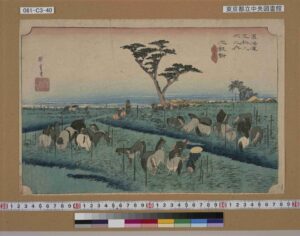

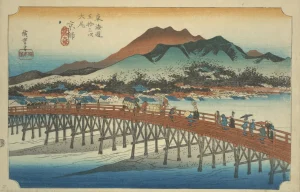

広重の浮世絵にもなった風景ですね。

以上、島田宿でした〜